【記者張文一嘉義報導】農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所(下稱嘉義分所)改良氯酸鉀催花技術,於暖冬或開花異常時能有效提高龍眼抽花穗比率達68~80%。27於嘉義縣竹崎鄉龍眼果園辦理技術發表會,現場觀摩催花植株與無催花植株的開花差異,期望透過實地經驗分享,將催花栽培技術擴大應用於龍眼產業,協助農民穩產增收。

嘉義分所表示,112年國內龍眼面積10,437公頃,產量70,384公噸,屬於國內栽培面積前5大的果樹,鮮食與加工皆宜。龍眼具生長勢強、豐產,且病蟲害較少等特性,傳統栽培方式較為粗放。然而隨著氣候變遷與暖化,異常氣候發生的頻率日益增加,原本容易栽培的龍眼近年常開花不良,導致產量及收益減少,且因龍眼花為春季主要的蜜源作物,蜂農也同樣受連累,導致蜂蜜產量不足。

分所說明,氯酸鉀催花技術早在1998年由屏東科技大學顏昌瑞教授研發,顏教授早年任職於嘉義分所時發現寺廟旁的龍眼樹結果豐碩,調任至屏科大後持續相關的研究,確認是鞭炮中的氯酸鉀成分促進龍眼的開花與結果。

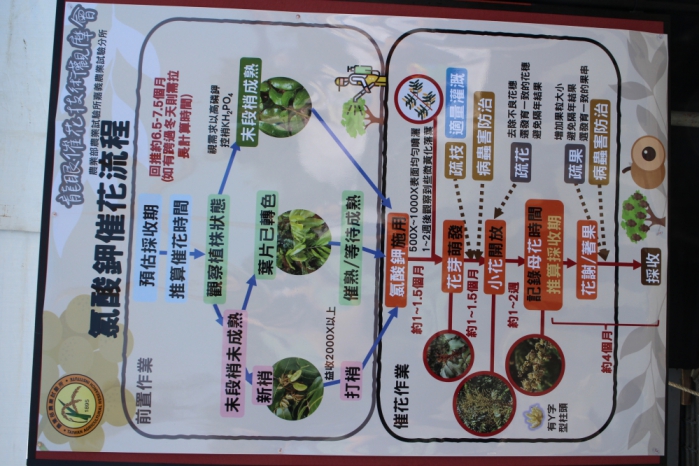

但早期研發催花技術沒有在臺灣廣泛運用主因是氯酸鉀為管制藥品,取得數量有限,初期開發的施用方法是土壤施用,每株所需用量多達1公斤,有安全風險疑慮,另臺灣的龍眼多種植於坡地,且樹齡較久,根系深,氯酸鉀施用至土壤後不易吸收,殘效較長,導致催花效果不整齊,或易造成樹勢衰弱等負面效果。

嘉義分所進一步說明,因應近年臺灣龍眼產業面臨暖冬開花不穩定問題,該分所將催花技術改以葉面噴灑方式,大幅減少單株所需用量,且配合濃度、噴灑方法及不同季節測試等相關試驗,已獲良好成果。該分所表示,氯酸鉀可以取代涼溫,使龍眼啟動開花機制,達到催花的效果,於秋冬季節施用於末段成熟枝梢,成功率高,除了可以穩定植株的開花以外,亦可提早隔年的花期與採收期,錯開一般盛產季,增加農友的收益。而於初春(2月上旬)催花則可穩定當年度龍眼的開花,適用於冬季抽梢植株或遭遇暖冬時的補救措施。

該分所強調,氯酸鉀催花技術可成為龍眼產業因應暖冬之利器,對於產業具有重大影響,蜂農亦不必擔心春季無蜜可採,可謂一舉兩得。期望透過本次觀摩會的經驗分享促進催花栽培技術擴大應用,協助農民度過氣候變遷帶來的的影響,也能使龍眼產業穩定供應,農民收益更安定。

報社資訊

分享