蔡昆凌博士/專欄作家

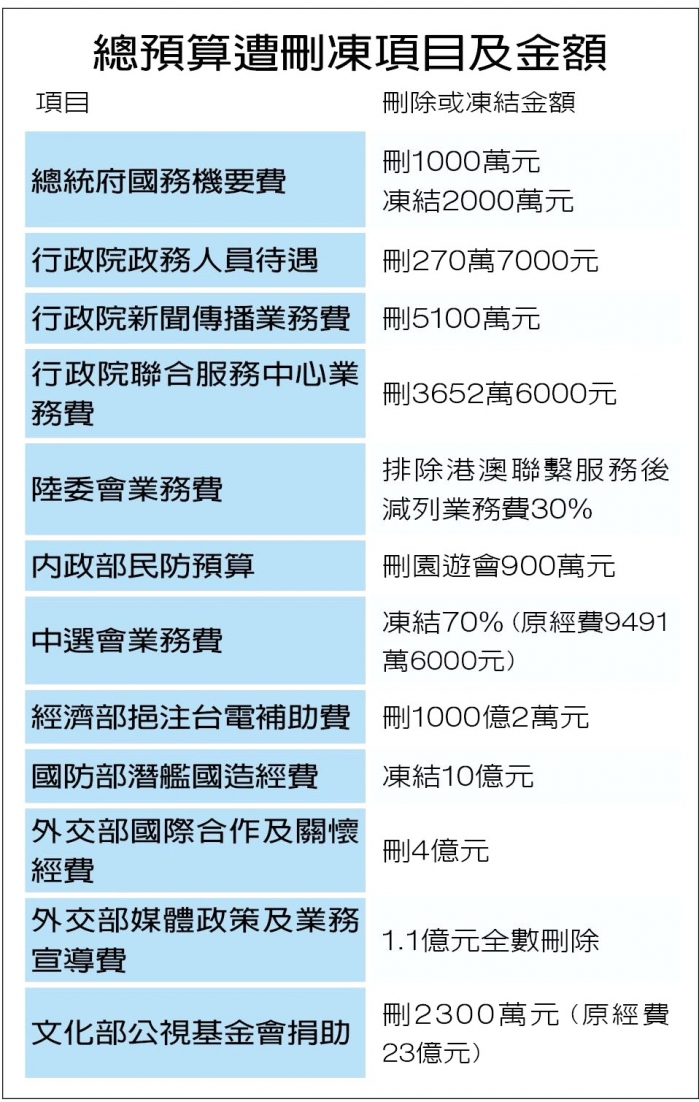

台灣立法院於1月21日通過總預算案,共刪除2,076億元佔總額6.6%創下歷來刪減幅度最高!端視114年度預算案出現這麼多爭議,中央政府相關部會癱瘓嗎?

立法院在21日下午1時32分由立法院副院長江啟臣敲下了議事槌,宣布三讀通過總預算,換來是朝野更加對立與大罷免立委的亂象。事實上,總預算凍為1,607億元,與先前估算差了1,000億。

政府編列預算的原則為收支平衡,而政府每年總收入最大來源來自人民的納稅;政府每年就會依照收入,來決定可以編列多少預算。這是基本與可理解的。

然行政院在編定預算時會區分為「法定義務支出」及「非法定義務支出」,前者指的是法律明文規定政府應該負擔的經費,就算財政困難,行政部門也不得刪減;後者則多由各機關提出計畫,也就是立院審查的重點,也就是這次總預算刪除的爭議與合理與否所在!

以2025年來說,中央政府編列總預算,原編列歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元,依照前述的「法定義務支出」及「非法定義務支出」分法,歲出3兆1325億元中,扣除債務的1415億元之外,則有1兆8143億元為法定義務支出,非法定義務支出為1兆3182億元,此處含地方計畫型補助款2911億元。

爭議就是今年立法院把個別提案刪減數直接加總就會造成重複刪減、刪減數超過預算數等狀況,這就是作者在客觀上認為是最主要的爭議所在。

綜上,在114年度總預算審查過程中因有重複的案子、有表決還撤案的,而且相關的刪除跟凍結原則爭議不斷,而立法院宣讀只有一頁內容,更重要是內容應說清楚刪除的項目與數額。

因此刪除的數字部分跟計算方式就出現爭議,也讓人民對立委對總預算案刪減是否合乎人民真正的需求提出質疑,也引爆大罷免立委的緣由!

再者,歷年來,行政院和立法院的共識都是以俗稱的「大包小」方式計算,但114年度總預算,立法院把個別提案刪減數直接加總方式計算,因而造成重複刪減或刪減數超過預算數。

如果立法院有請主計總處同時核對計算,應該可以將總預算爭議減到最小,也最符合國會與人民的期待!(圖:端傳媒)

報社資訊

分享